作者:何婧

第75届CMEF终于落下帷幕,这是医疗器械行业制造商们一年两次的秀场。主展馆的新品发布会总是你方唱罢我方登场,火热程度丝毫不亚于任何一个时尚秀场。发布台下的看客,有作为友商或战略合作伙伴捧场的,有来自同行或调研机构摸底的,有上游供应商来寻求合作的,有特别邀请的VIP客户来参观指导的……所谓外行看热闹,内行看门道。内行看的是核心技术、关键部件供应商、临床价值、功能和易用性……但近些年来,看台下还有一类特殊的看客——工业设计师,在他们看来,CMEF的的确确更像一场地地道道的秀场,他们看的门道则来自于另一种专业、独到的视角。

从这个角度来说,今年的CMEF春季展,万东医疗全线9款产品以全新形象震撼亮相。在万东展台上以“竹报平安”为主题,以统一的PI风格出现的产品家族,着着实实抓住了台下各类看客的眼球,以下是来自万东发布会现场的声音:“哇,这效果很震撼呐!(PI统一)”、“‘竹报平安’,医疗设备在惯有的理性、专业形象之外,还可以这样玩儿?(品牌文化的传递)”,“你们自己弄的?(打听设计团队)”。在展台之外,也引发了行业内微信圈的转发潮。

作为身处这个作品设计方(深圳市无限空间工业设计有限公司)的我,自然也加入了转发刷屏大军。

感谢您看到这里,您以为我要开始做广告了?No!我保证以下应该值得您读下去的干货。

首先做一下自我介绍:本人生物医学工程专业毕业,理工女一枚。先后服务于国内某医疗器械集团(4年)、某医学科技有限公司(2年)、某投资公司(2年),从中试转研发,之后陆续成长为项目经理、产品经理、规划经理、医疗项目分析经理(在此必须感谢领导的培养和被我虐过的同事、小伙伴们的支持和肯定)。在不长的8年医疗器械行业从业过程中,少不了与内部设计团队、外部设计公司的沟通、合作与“火并”,对甲方面对设计师和设计成果欲求之而不得的失落曾经感同身受。

从业的第9个年头,本人加入深圳市无限空间工业设计有限公司(以下简称“ND”),担任项目&客户关系中心客户关系总监,负责市场推广及商务洽谈工作,也终于尝到了乙方为给医疗器械制造商交付出符合其预期的设计成果,“沟通无极限、挑灯夜战仍不可自拔”的心力交瘁感。

因此,本届CMEF展会,是本人刚刚完成甲乙方身份切换后参加的第一届展会,适逢公司设计完成的万东“立竿见影、竹报平安”家族产品震撼亮相,回看从业以来工业设计与医疗器械同行或喜或悲的碰撞,即使自己不是设计师,也忍不住想聊聊自己的小看法、小见解。

甲方看工业设计

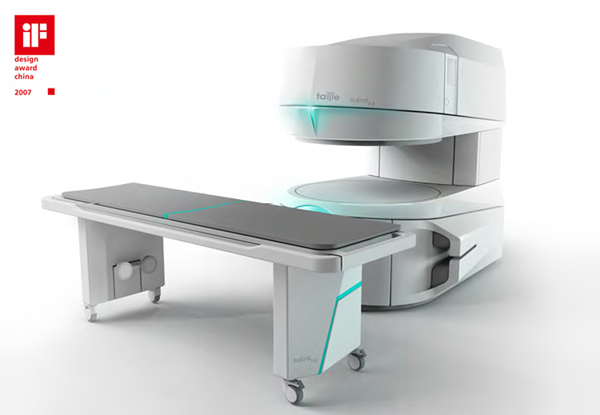

生平第一次与工业设计公司接触是2007年,彼时我是超声治疗设备研发项目组的成员之一,项目组先后与一家法国设计公司和两家深圳本土设计公司进行接触,并组织了几次设计方案评审会。时隔9年,回想起那几次评审会,我仍然有非常强的现场感——惨不忍睹。

问题集中在:

(1) 对需求认知不一致。委托方的需求是“体现医疗、高科技、大气,其它的不给你们限制,任凭你们发挥”。这样的需求足以让设计方挠破头,陷入穷举式的没完没了的方向提案中。所以每次评审会都还需要重申“需求”。

(2) 对产品的理解不到位。设计方仅仅关注产品在结构、体量方面的约束,对产品所处的行业、目标人群、使用场景、生产工艺知之甚少,而且由于自身专业及行业经验的限制,甚至对产品的功能也仅仅是一知半解,更谈不上产品未来的可生产性、可维护性。在这样的产品理解基础上给出的设计方案,可想而知会让甲方觉得多么不可思议。所以每次评审会甲方都会提出自认为影响到产品功能实现的设计点,要求修改,而乙方总纳闷“为啥咋改都不行?!”。

(3) 双方沟通存在专业代沟。设计方派出的是设计师代表,委托方派出的是硬件工程师(彼时的项目团队还没有配套结构工程师和工艺工程师)。一边是艺术发散性思维,一边是工程化理性思维,如果没有足够的行业和项目经验,沟通起来非常痛苦。所以每次评审会都会发出“我上次就跟你讲了,你怎么不明白呢!”这样的声音。

(4) 换人!换人!换人!双方都存在人员流动性,一旦核心人员变动,所有的产品设计诉求、约束、迭代过程,轻则重新交代一边,重则重新来过。所以每次评审会一方出现了新面孔,另一方面心里就有点不自在。

当然,9年过去了,工业设计和医疗设备行业的爱恨交织也逐步发生了变化。

2007年之前,关注工业设计,且最先尝试与工业设计公司合作开发产品,认为“把产品做漂亮”可以提升产品整体价值的医疗设备同行,主要来自于大型医疗设备圈,例如大型影像设备制造商(MRI、CT、医用X射线机、超声)和放射治疗设备制造商。而对于工业设计本身的预期也仅仅只是“通过造型(线条、形态)、颜色、工艺把产品做漂亮”。接下来的五年,在医疗设备行业与工业设计不断地碰撞中,双方默契地提出了“化繁为简,形式追随功能”的设计诉求,制造商不再仅仅要求产品“漂亮”,还要求像GPS(GE、Philips、Siemens)的产品一样,要求设计方提供充分考虑人机工程学的设计以及满足企业形象的个性化设计。同时,IVD、医疗电子、生命信息支持等各个医疗子行业的制造商也开始关注工业设计,并逐步开始合作、实践。2013年之后,可穿戴产品、移动医疗、康复产业、孕婴产业等领域受政策的影响,成为医疗设备行业的新宠儿。作为更加贴近终端消费者,甚至可能走近千家万户的医疗产品而言,工业设计因其“无需投入难以预估和把控的技术攻关成本即可爆发创新点”、“通过人因分析和人机工程设计即可真正体现人文关怀”、“提升产品直观品质”的专业优势,更加显著地体现出其在提升医疗设备行业产品品质的价值。

从“漂亮”到“人机工程的考虑”,再到“个性化设计”,身为甲方,对设计公司的预期越来越高,设计公司的价值越来越凸显,相互之间的合作也就越来越紧密。

但是,身为甲方,在于设计公司合作的过程中仍然有困惑:

1. 你如何保证给我设计的东西就是我想要的?

2. 你设计出来的东西如何保证能够落地(与内部结构的匹配、工艺实现、成本、可生产性、可维护性等)?

3. 你如何保证能按时交付我想要的东西?

4 如果我没有完整的产品开发团队,没有供应链资源,你能帮到我吗?

5. 你如何保证交付给我的设计不侵权,我们之间如何界定设计本身的知识产权?

以上应该是甲方常见的问题、困惑或预期。

乙方看工业设计

自然,作为乙方来说,当然已经欣喜地注意到甲方关于工业设计之于医疗设备价值观的转变。面对接踵而来的设计外包需求,上述甲方关注的问题、困惑及预期,我们将如何应对?

1. 做正确的事情

首先,作为设计受托方,对于委托方所处的行业必须有一定的认知,如果能够具备相关的产品设计经验自然更好。这也正是我为什么选择加入ND的原因。ND自1996年开始,就专业医疗器械行业的工业设计。20年来,设计过的产品已覆盖影像、医疗电子、生命信息支持、IVD、治疗、医院设备六大领域。当我接手市场部工作,翻看20年来ND积累下来的设计案例,我发现它们足以搭建出一家大型综合性三甲医院。

也因为这样的定位,ND要求设计师在会设计的同时,必须懂医疗,以确保自己能够敏锐地洞察到某个医疗子行业的设计趋势、品牌竞争态势,能够熟知该领域产品的核心技术及设计难点,能够准确、迅速地解读委托方发来的设计需求,能够深入到产品应用场景、维修场景中做调研、做分析,在这个大的行业经验前提下做设计。

例如,超声产品声头的设计受到其声学特性的制约非常大,其声窗的材料在结构、材质上几乎没有可发挥的余地;例如医疗法规医疗产品的用色、某些按键的位置,都有特殊的约束;再比如,某些产品的散热、小型化、防摔、防水问题;再比如,医生对某些产品控制面板的操作习惯等等。这些经验必须通过一定数量案例的实践和积累,才能在设计中游刃有余地运用经验、处理问题。

其次,ND目前还保持着近乎“学院派”的设计前期研究工作方式。我有幸读到过几份基于产品设计的调研,从调研的策划、实施,到数据、信息的整理、分析,到最终调研报告的呈现,产品设计的前期分析,根本不亚于咱们国内某些大型医疗器械公司需求团队的工作能力(当然主要是设计相关领域)。

经验+实战,再加反复的沟通、确认,是保证“设计出的东西就是客户想要的”的基础。

2. 正确地做事情

现在的医疗设备行业,几乎都已经认可“产品经理”的重要性,这个岗位对产品的方向、产品的研发生产、产品营销等等全程负责。自然,工业设计公司也引入了“项目经理”这个岗位,对设计的方向、设计的实施、资源的保障负责。而且这个人必须做设计出身,必须在医疗器械的工业设计领域有长时间的工作经验和丰富的案例时间经验,才能做好委托方和设计师之间的沟通桥梁,才能保证设计团队始终在正确地做事情。

此外,产品设计最终落地是离不开结构工程师的。除了结构工程师尽早介入设计过程之外,结构工程师自身的经验也是非常重要的!我们接触的客户中,有相当一部分是自己没有结构设计师,因此在板卡的合理堆叠、产品内部的热工设计、机构设计方面比较欠缺。很荣幸的是,ND的结构总监是我的校友(戏称“大师兄”),是中南工大老机电专业毕业的。在几次与客户对接的会上,我意识到,原来结构在设计过程中不仅仅是配合、协助的作用,大师兄能够给到客户实实在在的建议。例如,如何做散热实验、如何进行板卡的合理堆叠、如何通过机构巧妙的设计降低对ID设计的约束,每次大师兄提建议,客户都非常认可,自豪感油然而生啊。

3. 资源保障

现在是一个全民创业的时代,对于很多初创型的企业而言,能够迈出花钱做工业设计这一步已经需要不小的勇气。但是,他们也面临不少实际的问题:

没有结构工程师怎么办?

没有供应链资源怎么办?

产品定义不清晰怎么办?

掌握了核心技术但缺乏个别模块的设计能力怎么办?

缺乏品牌、产品推广能力怎么办?

这里,必须做个广告了,圈儿里正在创业或即将创业的小伙伴们,现在的设计公司在除了工业设计、结构设计之外,已经配备了完整的产品调研团队、交互设计团队、品牌策划团队、设计咨询团队,甚至利用自身多年的行业积累,可以横向或纵向地整合产业资源,为您提供技术解决方案提供商、供应链资源等等。

随着医疗器械行业在国家政策扶持下的茁壮成长,工业设计公司也紧跟步伐不断夯实自身的设计能力,挖掘自身的服务潜力。跨界的合作固然有风险,但自然也会碰撞出出人意外的增值火花!对于甲方,您将获得的是得到提升的产品品质和价值,对于乙方,我们希望透过“生意”本身展示我们的艺术审美和对医疗产品设计的把控能力。

万东的“立竿见影、竹报平安”不就是一次工业设计与医疗设备行业的完美碰撞么?我们有理由相信,当更多的像我这样的小伙伴开始做甲乙双方身份的互换,我们彼此更能了解对方的需求和困惑,也更容易站在对方的立场上达成合作。

因此,未完待续……